肺に影がある――告げられた瞬間

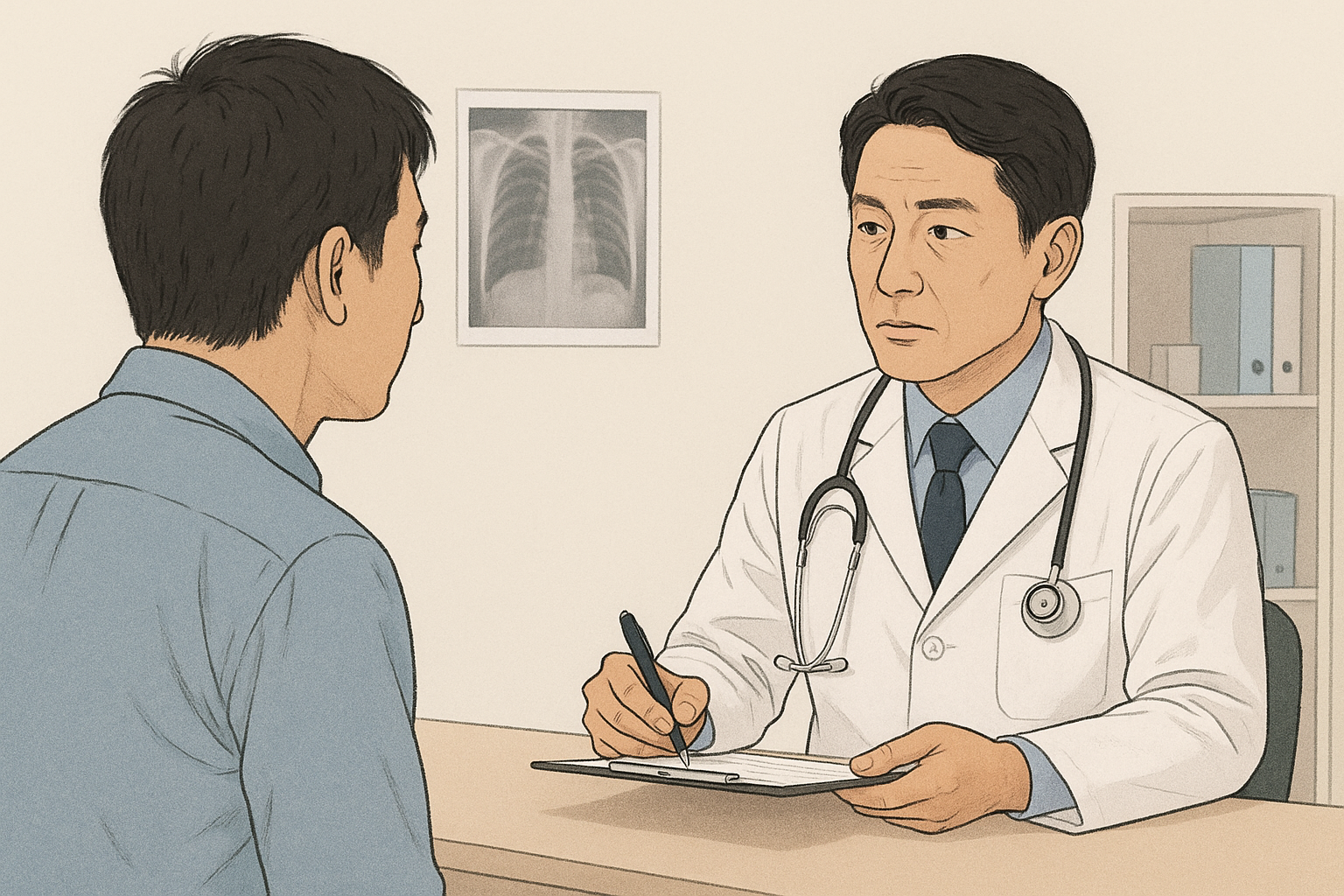

胸のレントゲンとCTを見ながら、診察室で並んで説明を受けていた。

「肺に影があります」――そう言われた瞬間、時間が止まったように感じた。

そして次に続いた言葉は、受け入れがたい現実だった。

「それがガンです」

診察室の空気が一気に重くなり、鼓動の音だけが自分の耳の奥で大きく響いた。

目の前の説明よりも、横に座る主人の表情の方が気になって仕方がなかった。

主人の表情に宿る恐怖

常に向上心を持ち、ミスや間違いを嫌い、病気など自分には無縁だと信じていた主人。

その主人の目が血走り、攻撃的で、恐怖に揺れていた――その姿が何よりも怖かった。

診察室で言葉を飲み込む私

呼吸器の主治医は50代。国立がん研究センターに長く従事し、今も研究を続ける頼れる存在だった。

また、セカンドオピニオンも推奨する病院で「他の病院でも診てもらってよい」と声をかけてくれた。

けれど、その会話は主人には届いていないようだった。

診察室では私は絶対に口を開けなかった。

本来の私なら主治医と対話できるのに、主人は他人に口を挟まれることを嫌う。

そのため、歯痒さを抱えつつ、ただ黙って隣に座り続けた。

コメント